|

| Ramires Maranhão do Valle (1950-1973)

|

Combatia a ditadura militar. Quando foi preso e torturado, em 1973, tinha 22 anos, o porte franzino e uma cara de menino. Seu paradeiro foi criminosamente ocultado pelas autoridades. Foi ai que o nome de Ramires Maranhão do Valle passou a figurar na lista dos "desaparecidos políticos". Mas na última segunda feira, ele apareceu, redivivo, numa defesa de mestrado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e nos observou, com seu olhar tímido, cheio de candura, a partir de uma foto sua que permaneceu projetada num telão durante todo o evento. Juro que sua voz emergia do texto impresso e ouvimos até o palpitar do seu coração.

Quem insistiu para que ele estivesse lá, conosco, foi seu sobrinho, Carlos Beltrão do Valle, autor da dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Memória Social (PPGMS). Afinal, ninguém com mais legitimidade do que Ramires para avaliar o trabalho que discute a proposta de transformar os locais de tortura em museus, com o objetivo de ativar memórias reprimidas e silenciadas, seguindo a lição de Mário Chagas: "o museu, como instituição, pode servir tanto para tiranizar como para libertar".

O foco escolhido foi o prédio do DEOPS de São Paulo, onde funciona o Memorial da Resistência, inaugurado em 2009. Esse é o primeiro centro de tortura do Brasil que foi musealizado. Por suas celas passaram o escritor Monteiro Lobato, a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo José Serra. Recentemente outro memorial foi erguido no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, no Rio, onde Ramires foi sepultado, clandestinamente, numa cova rasa, com outros militantes.

Carlos Beltrão não era nem nascido quando o tio foi assassinado. Aprendeu a amá-lo através das narrativas familiares contadas pelo avô Francisco, o pai Romildo e a mãe Sônia - todos eles militantes. Dedicou a ele sua pesquisa de mestrado, para a qual entrevistou ex-presos do Rio, de São Paulo e de Recife, consultou jornais e documentos em arquivos, leu depoimentos em livros autobiográficos cujos autores relatam experiências na prisão, analisou peças de teatro e filmes sobre o tema e acompanhou visitas ao Memorial da Resistência para avaliar a reação do público.

Lugares de Memória

A dissertação compara a musealização dos centros de tortura no Brasil com a experiência de sítios de consciência e de memória em outros países como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, destacando o Museu do Apartheid na África do Sul e o Museu da Resistência em Amsterdã. A análise de todo esse material foi feita com ajuda dos teóricos que refletiram sobre a memória e o patrimônio.

Foram muitos os centros de tortura que funcionaram no Brasil entre 1964 e 1985. Recente pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mapeou 82 deles, dos quais 13 se localizavam no Rio. Mas a dissertação registra 212 listados por Rubim Aquino, muitos até então desconhecidos, outros destruídos na intenção de apagar a memória do local. O próprio prédio do DEOPS de São Paulo apagou marcas e registros relevantes, entre as quais as inscrições feitas pelos presos nas paredes das celas, que tiveram de ser reconstituídas.

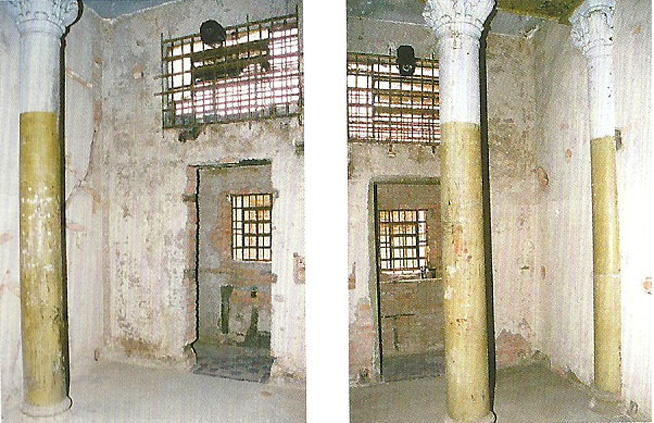

Registro feito em meados da década de 1990 mostra que as paredes das celas do DEOPS já haviam sido raspadas antes da reforma. Fotos: Fernando Braga. Acervo: APESP.

Essa política deliberada de organização do esquecimento é analisada na dissertação, cujo fio condutor usa a noção de "esquecimento ativo" de Nietzsche, para quem é importante esquecer, mas para isso é necessário saber. "A gente só pode esquecer aquilo que a gente sabe". O caso do DEOPS ilustra muito bem a luta em busca da memória perdida. Depois da reforma que destruiu algumas celas, os organizadores do Memorial decidiram mostrar a estrutura original daquele centro de tortura, confeccionando uma maquete. Para isso, porém, tiveram de se apoiar no relato oral de ex-presos políticos, porque não encontraram sequer uma planta do prédio.

Os documentos são escondidos ou destruídos, como ocorreu mais recentemente no governo Sarney, quando os militares reprimiram a greve de 1988, invadindo a sede da Companhia Siderúrgica Nacional. O saldo foram três metalúrgicos mortos e dezenas de feridos. Na semana passada, a Folha de São Paulo tentou consultar a documentação e invocou a Lei de Acesso à Informação, mas o Exército respondeu que ela havia sido eliminada.

Os documentos ou foram destruídos, ou permanecem inacessíveis ou ainda estão em mãos de particulares, como o "baú do Bandeira" - os arquivos da Guerrilha do Araguaia - que segundo um dos depoimentos estão em mãos da filha do general Bandeira. "O Governo não tem forças pra dizer: entrega esse material, que é público", disse Cecília Coimbra, uma das depoentes, que fez parte da banca.

Contra essa política do esquecimento é que se construiu o Memorial da Resistência, com a assessoria do Fórum Permanente de Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo. A ideia que prevaleceu foi a de não priorizar a tortura, que efetivamente existiu, nem de glorificar os heróis, individualmente, mas de centrar na luta coletiva, articulando as memórias do passado com o presente. O Memorial deve mostrar que "apesar de toda a barbárie, venceu a humanidade. Derrotamos a ditadura" - diz Alipio Freire, um dos ex-presos entrevistados.

Ramires vivo

Durante a defesa, foi citado poema de Bertold Brecht. Numa prisão italiana, um preso político com uma faca escreveu na parede de sua cela em letras garrafais: VIVA LENIN! Os guardas viram e mandaram um pintor com um balde de cal apagar a inscrição. Com um pincel, ele cobriu letra por letra, o que destacou ainda mais as palavras. Um segundo pintor foi então enviado e cobriu tudo com tinta escura, mas quando secou, horas depois, as letras teimosas apareceram em relevo. Chamaram então um pedreiro, que com uma talhadeira cavou profundamente, letra por letra, a frase na parede. “Agora, derrubem a parede” – disse o preso socialista.

Quanto mais tentam apagar, mais destacadas ficam as memórias de presos políticos. O depoimento de Cecília Coimbra registra o "trabalho de detetive" feito pelo Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM) do Rio de Janeiro para localizar a sepultura de Ramires quase vinte anos após sua morte. Seu irmão, Romildo, soube da existência de uma vala clandestina no cemitério de Ricardo de Albuquerque, na periferia. Depois de muita luta e muita burocracia, conseguiram autorização para checar os livros do Instituto Médico Legal (IML). Quem conta é Cecília no depoimento dado a Carlos Beltrão:

"Fomos abrindo e vimos no livro, em outubro de 1973: um homem desconhecido, outro homem desconhecido e uma mulher (Ranúsia Alves Rodrigues). Aí a gente olhou de onde veio: a praça Sentinela em Jacarepaguá. Aí o Romildo disse: são eles, Cecília! Encontrei meu irmão! São eles! Eu disse: calma, Romildo! Vamos pro cemitério de Ricardo de Albuquerque, Romildo, calma! Eu fico arrepiada quando me lembro disso.(...) Aí fizemos todo um levantamento, ano, mês, dia. Depois, nós fomos para os livros de entrada e saída, um livro enorme...e depois pedi as fotos. Teu pai reconheceu o teu tio, carbonizado".

Já no cemitério de Ricardo de Albuquerque, outra luta para localizar a sepultura. Conversaram com o coveiro mais antigo, que deu a dica. A vala clandestina estava escondida, coberta por gavetas, mas o GTNM conseguiu, através do então vice-governador Nilo Batista, que as gavetas fossem retiradas e a vala aberta. "A gente conseguiu autorização, via Ministério Publico, e a Santa Casa já autorizou a construir lá um memorial, pequeno, mas que estamos querendo preservar o local e a memória" - conta Cecília.

Algumas páginas da dissertação são dedicadas a repertoriar os "esculachos populares", que começaram a ocorrer em onze estados de diferentes cidades do Brasil, a exemplo da Argentina e do Chile. Posto que no Brasil nenhum torturador foi preso pelo crime cometido contra a humanidade, que pelas normas internacionais não prescreve, os "esculachos" são manifestações públicas realizadas diante das residências dos torturadores, denunciando-os aos vizinhos e à sociedade. Funcionam como uma punição moral. Nesse sentido, a dissertação serviu para mostrar que o "esculacho", em defesa da memória, conquistou um espaço acadêmico.

No final, quem está vivo é Ramires, com seus sonhos alados. Quem foi sepultado no lixão da História foram os torturadores apontados nos esculachos, assim como o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ulstra responsabilizado, nesta semana, como torturador, em decisão inédita do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Durante manifestação, a conhecida imagem da morte de Vladmiri Herzog "armada" pela repressão foi projetada na parede do Clube Militar do Rio de Janeiro. Foto: Moana Maywall.

P.S. - Carlos Beltrão do Valle: A patrimonialização e a musealização de lugares de memória da ditadura de 1964 - o Memorial da Resistência de SP. 371 pgs. Dissertação de Mestrado apresentada no dia 13 de agosto de 2012 no Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Banca Examinadora: Marília Xavier Cury (orientadora), José Ribamar Bessa Freire (PPGMS/UNIRIO), Cecília Maria Bouças Coimbra (PPGP/UFF) e Joana D'Arc Fernandes Ferraz (PPGAd/UFF).

* PubliDiário do Amazonas